結合在地資源 營造幸福非營利幼兒園

為讓幼兒學習更貼近生活,教育部國教署鼓勵幼兒園課程設計結合在地化資源,並融入課程活動中,帶著幼兒一起熟悉、認識所居住的這片土地,增進幼兒對於在地人事物的認識,同時課程活動與社區活動相互結合,讓幼兒更主動、積極,並樂在其中。

為讓幼兒學習更貼近生活,教育部國教署鼓勵幼兒園課程設計結合在地化資源,並融入課程活動中,帶著幼兒一起熟悉、認識所居住的這片土地,增進幼兒對於在地人事物的認識,同時課程活動與社區活動相互結合,讓幼兒更主動、積極,並樂在其中。

我們常說,人往往是「明知山有虎」卻偏向虎山行,也就是所謂的「賭性堅強」,不僅僅描述的是一般的凡夫俗子,如果你認真去細想,疫情之後的整個世界,幾乎充滿「豪賭」的人,上至領袖下至企業、家庭和個人。有一個非常明顯的共通點是,大家彷佛都朝著「置之死地而後生」,鮮少有人去考慮萬一「生」不出來就「萬劫不復」。

少子化問題持續衝擊台灣大專院校高等教育體系,許多大學被迫對其招生計劃進行重大調整。根據教育部數據,去年秋季入學的大學生人數首度跌破20萬人。除台灣大學、成功大學、清華大學、陽明交通大學等,在半導體及資通訊領域的名額減少外,至少10所私立大學也減少一成至三成的名額,其中以文化大學減招最多,高達800人。專家學者為此預測,未來私立學校將互相競逐招生,陷入艱難的搶人「肉搏戰」。

命理師楊登嵙老師表示,「虎」與「福」同音,傳說中,虎爺能咬來錢財,因為跟隨在財神爺趙公明的身邊而擁有了掌握財富的能力。「拜金虎爺,乎你金好野」,因「虎爺」台語發音相近「好野」(富有),被人們視為可以「增進財運」,再加上「虎爺咬錢來」而相信其有咬錢納財之福,因此虎爺被視為具有財神的神格。

為協助中途離校學生透過職涯探索與關懷陪伴,培養興趣發展,以穩定學習及生活適應,教育部國教署自110年在宜蘭縣推動「高級中等學校中途離校學生中介教育措施計畫」,透過輔導會談、生涯探索課程或活動、工作體驗、關懷輔導等措施,強化中途離校學生學習信心及發展潛能,並於釐清定向後,協助適性轉銜就學或就業。

為鼓勵校長及教師退休或離職後,持續從事教育或學生輔導等志願服務工作,教育部自95年起設置「教育奉獻獎」,以樹立教育人員退而不休的典範,使其感人事蹟得以流傳,表彰無私奉獻的精神,並活化教育人力資源,傳承杏壇智慧。

「普信生」這個詞源自韓國,用來形容那些在外貌或能力上相對普通,卻對自己充滿過度自信的學生。這些學生通常會在無意識中貶低他人,提升自我價值,甚至形成一種無形的霸凌。他們通過自我吹捧和暗中貶低他人的方式,營造出一種對他人心理和情感上的壓力。

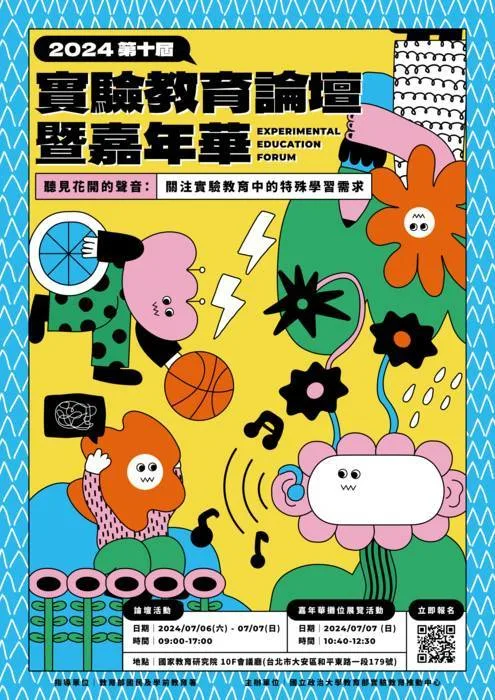

教育部葉丙成次長表示,實驗教育並不是要和體制內的教育打對臺,當初創辦實驗教育其實是希望做臺灣體制內創新教育老師的後盾,從2014年到現在透過教育現場的努力,體制內也有許多老師願意創新,但家長們更是關鍵,很多家長對教育的認知還停留在30年前當學生的記憶,這也是未來要努力的部分,讓家長可以用新的眼光看待教育。

紙媒式微,包括《信誼小太陽》、《科學少年》、《巧連智月刊》等兒少刊物,陸續宣布停刊消息,除把矛頭指向出版環境日漸嚴峻外,也提到數位化帶來閱讀習慣的改變,不堪虧損,而選擇停刊或轉型數位商品,以因應趨勢,但還是有兒少刊物不廢除紙本,選擇與數位產品並進,令人好奇他們的考量。

為推展海洋教育,教育部國教署自110學年度起委請臺灣海洋大學臺灣海洋教育中心辦理「高級中等學校海洋教育議題融入課程及教學」計畫,為協助高中教師運用108 課綱研發海洋教育議題並融入高中課程各科的教案、課程及增能高中教師海洋教育課程與教學能力,特別辦理優質課程模組-水域活動教師增能研習,112學年度由離島海洋基地學校國立馬公高中進行SUP及重帆船體驗課程。